Учебник русского языка для 9-го класса авторства Рыбченкова — это современное и содержательное пособие, которое помогает учащимся углубить свои знания и навыки в области русского языка и литературы. В этом учебнике акцент сделан на важнейшие аспекты языка, что делает его незаменимым инструментом для подготовки к экзаменам и дальнейшему обучению.

ГДЗ по Русскому языку 9 Класс Номер 92 Рыбченкова — Подробные Ответы

Автор рассуждает о проблеме заимствований и пренебрежения русским языком среди его носителей.

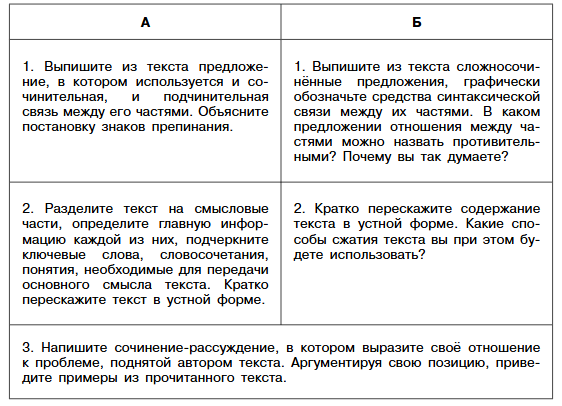

А

1. предложение, в котором используется и сочинительная, и подчинительная связь между его частями:

«Заимствования в языках естественны и закономерны по географическим, экономическим, культурным и другим причинам, однако утрата собственных лингвокультурных богатств в угоду заимствованию чужих обычаев и традиций оборачивается серьёзными утратами в национальном самосознании.»

В данном предложении сочинительная связь выражена союзом «и», а подчинительная — союзом «однако». Знаки препинания (запятая, тире) выделяют части предложения, связанные сочинительным и подчинительным союзами.

2. Сложносочиненные предложения из текста:

«Русские — народ открытый, доверчивый и в чём-то наивный. Всё мы оглядываемся вокруг, и нам кажется, что там, у них, лучше.»

Средства синтаксической связи — сочинительные союзы «и», «и». Отношения между частями второго предложения можно назвать противительными, так как они выражают противопоставление («там, у них, лучше»).

Текст можно разделить на следующие части:

- Введение традиции употребления личного имени в языке. (ключевые слова: веками, традиции, элемента русского языка, личное имя)

- Распространение отчеств (ключевые слова: с древности, XI века, князья, знатные люди, жаловал величание)

- Суффикс отчеств (ключевые слова: зафиксированное, несложных суффиксов, от имени отца, статус, уважаемую роль)

- Влияние заимствований на язык (ключевые слова: заимствования естественны, утрата, лингвокультурные богатства, в угоду, чужих обычаев и традиций, серьёзные утраты в национальном самознании; открытый, доверчивый, наивный, оглядываемся, уступаем, судьба)

- Отчество есть только у русских (ключевые слова: имя-отчество, бытует, прибавление, у арабских народов, аналог, не используется)

- Влияние журналистики на сохранение языка (ключевые слова: пренебрегая, выбрасывая, прежде всего журналистика, вреди, самобытность; Иванами, не помнящими родства; меняются, англо-американская мода)

3.

Личное имя и традиция

Любой навык лучше отрабатывать самостоятельной практикой, и решение задач — не исключение. Прежде чем обратиться к подсказкам, стоит попробовать справиться с заданием, опираясь на свои знания. Если дойти до конца удалось — проверить ответ и в случае расхождений сверить своё решение с правильным.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!